【编者按】

2019年,将迎来新中国70岁生日。“家国七十年”其实就是每一个平凡人的七十年,他们度过了新中国成立初期激情燃烧的岁月,他们享受到了改革开放的胜利成果,他们在新时代用勤奋和汗水实现了自己一个又一个小梦想,他们就是这个时代最平凡的普通人。

在新时代里,每一个平凡人都值得讴歌。4月10日起,东方今报•猛犸新闻将陆续推出大型重磅策划《家国七十年•我的故事》三部曲,从“我”的故事说起,用“小故事”展现“大时代”,用“小切口”反映“大主题”,用“小人物”展现“大情怀”,用“我”的故事串起出彩河南的精彩篇章。今天的“匠心”系列,我们把镜头对准在唐诗研究和书法世界不断钻研,从汽车司机变成教授,以高中学历做到博士生导师的河南大学教授佟培基……

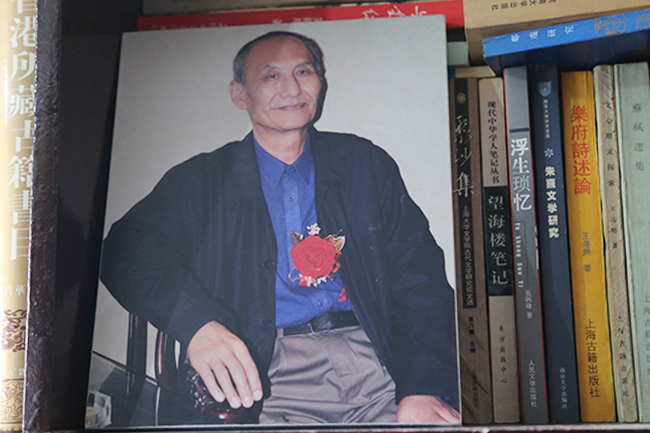

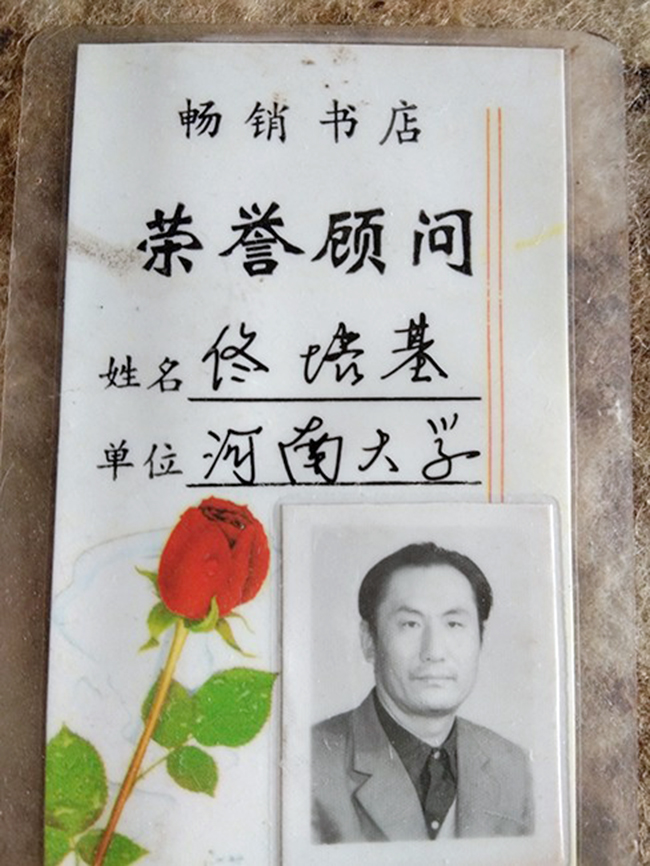

他只有高中学历,却是全国知名的唐诗研究专家、博士生导师;他曾是一名汽车司机,却屡次“破格”成教授;他经历曲折,却锲而不舍笔耕不辍。他,就是享受国务院特殊津贴的河南大学教授佟培基,他用兴趣和勤奋执着书写了传奇人生。

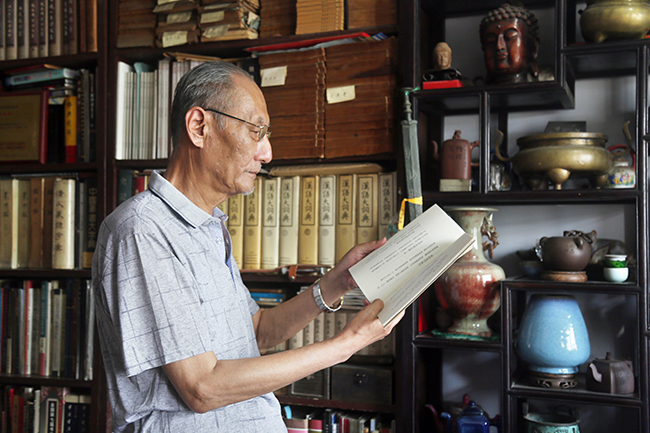

一个夏日的上午,记者来到他的家中,在这间上世纪八十年代的房子里,70多平方的空间几乎被书籍堆满。就在这样一个“陋室”里,这位精神矍铄的学者,讲述了他富有传奇色彩的人生故事。

母亲是启蒙老师 小学一次暑假作业让他对唐诗产生了浓厚兴趣

出生于1944年的佟培基,对读书的热爱,来自于母亲的启蒙。佟培基的母亲毕业于青岛幼儿师范,在那个年代,一位女性能有这样的学历,十分难得。佟培基从小就跟着母亲学习认字、写字、绘画。

对唐诗的热爱,源于小学的一次暑假作业。小学五年级的佟培基,老师布置了一份暑假作业,要求每人每天抄一首诗。佟培基从邻居家借到一本《诗刊》开始抄,抄了十几天之后,没什么可抄了,他就到开封图书馆,看到了《唐诗三百首》《万首唐人绝句》等书,开学后,他的暑假作业超额完成,受到了老师的表扬。

“这次抄诗的经历,让我对唐诗产生了浓厚的兴趣。”佟培基说,从那之后,他就养成了抄诗的习惯,到了初中,作为学习委员的他,负责到图书馆借书,有机会接触到更多的书。闲暇时,佟培基去拜访光绪年间的进士、时任河南文史馆馆员的靳志。他向靳志学习诗律、词律,整本整本地抄写平仄格律。

他阅读的范围也从诗到词,包括《词律》《白香词谱》等,“读的时候,我也试着自己写。”在他2017年出版的诗集《萤雪吟草》中,就收录了他四十余年来诗歌创作的主要作品。

家庭贫困无法上大学 当汽车兵“读书是最大的享受”

初中考试,佟培基以优异的成绩考上了开封最好的中学——开封第一高中。但是家里太困难,交不起5块钱的学费。

“班上有个叫阴树堂的同学,父母在外地工作,所有的费用都是在开学时交给他。看到我可怜,就借我5元吧,说等我有了再还。”就这样,在同学的资助下,佟培基勉强读完了高中。

高中毕业后,19岁的佟培基应征入伍,在北京军区部队当汽车兵。“北京前门外有个古旧书店,我常去那里买折价书。”佟培基说,那时旧书几毛钱,新书也就一两块钱。邓广铭的《稼轩词编年笺注》、王国维的《人间词话》等,他腾空了汽车坐垫下面的工具箱,全放的是书。“我走到哪里,书就跟到我哪里。”他说,每月5块钱的津贴费,基本上都买成了书。“只要有空,我就读书,现在回想起来,这也是一种享受啊。”

退伍复员回开封,他的行李箱里,一大半都是书。现在家里书架上的古旧书籍,不少都是那时候买的。“我这一辈子的工资,除了吃饭养家,基本上都变成了书。”

放弃工厂高工资到河大当司机 办罢工作证件就是办借书证

退伍后,佟培基被安置到开封高压阀门厂任汽车司机,待遇好,工资也高。他仍然见缝插针地读书。

一天,他在街上碰到一个在河南大学(当时是开封师范学院)办公室工作的小学同学,他告诉佟培基河南大学缺司机,问他愿不愿意调过去。

当时,工厂是“吃香”的单位,福利待遇好,很多人都不愿意到学校这样的“清水衙门”。但是佟培基一听,马上答应了。

“到河南大学第一天先办工作证,办罢工作证我直接上图书馆办借书证。”佟培基说,他经常去借书,图书馆管理员都认识了他。加上他借的书都是学术性很强的,《宋会要辑稿》等原本不外借的馆藏书,佟培基也能借出来。到河大借书方便了,他开始研究辛弃疾的词,编辛弃疾的年谱、选集。“我当司机时就已经完成好几部书稿了,只是没有出版。”

在河南大学当司机时,他每次出车,到达目的地,客人去办事,他就把车门一关看书。这期间,佟培基先后用车接送过中国社科院哲学所所长陈元辉、中山大学教授蒋湘泽、历史学家史念海等一些知名学者。面对每一个学者,他都不放过学习的机会,学者们时常为这个年轻司机所提问题的专业化和纵深度而吃惊,他们逐渐成了无话不谈的朋友。

司机变教师 破格当教授

1977年之后,全国恢复高考,河南大学急缺教师人才,1979年,佟培基报考了中国社科院文学研究所。

他开车经常拉的是校党委书记等领导,他们很了解佟培基的情况,知道他是一个优秀人才。听说他报考社科院后,劝他留在学校。但是,考上社科院就是助理研究员,相当于讲师,留在学校当汽车司机,只是个工人。

校领导珍惜人才,很快,一纸调令,佟培基被破格调到了河南大学文学院唐诗研究所,破格评定为讲师。好多在当司机时写成的论文,当了讲师得以刊发,还基本上都是在国内顶尖的刊物。

从此,“破格”两个字始终伴随佟培基。1986年,他被河南大学破格晋升为副教授;1995年,他被河南大学破格晋升为教授;2002年,他被定为河南大学中国古典文献学申报博士学位点学术第一带头人,2003年被国务院学位办批准。如今,他是河南大学中国古典文献学的博士生导师,享受国务院特殊津贴专家。

高中学历的他作为学术带头人 申请下了博士点

2002年,河南大学申报古典文献学博士学位点,佟培基是第一学术带头人。

当时,学校把专著、书什么的报到了国务院学位办,工作人员一审查,佟培基的学历是高中,认为是表格内容没填完了,就把申请书寄回给了学校。“博士生学位第一学术带头人学历是高中的,全国可能就我一个。一个连本科学历都没有的老师,怎么能带博士。”

当时,有人劝他“转转弯”,把几张表都填了。他想了两天,没填又原样退回去了。“当时,国务院学位办学术评审委员有一半人都认识我,这些博士生导师,很多都是我学术界的朋友。我说我要不填没问题,他们知道我是高中生,我要一填这都假了,我不想造假。大不了我这辈子我不当博导。我本来就是个汽车司机,真不行我回去开车。”后来档案又拿到国务院学位办,工作人员一听真的是高中学历,大吃一惊。

“后来听说,专家评审时,一看到我们的材料,几分钟时间,就一致通过了,学历什么的,人家根本就没问。”2003年,以佟培基为学术带头人的河南大学“中国古典文献学”博士点首次申报即成功获批。佟培基成为只有高中学历的博士生导师。

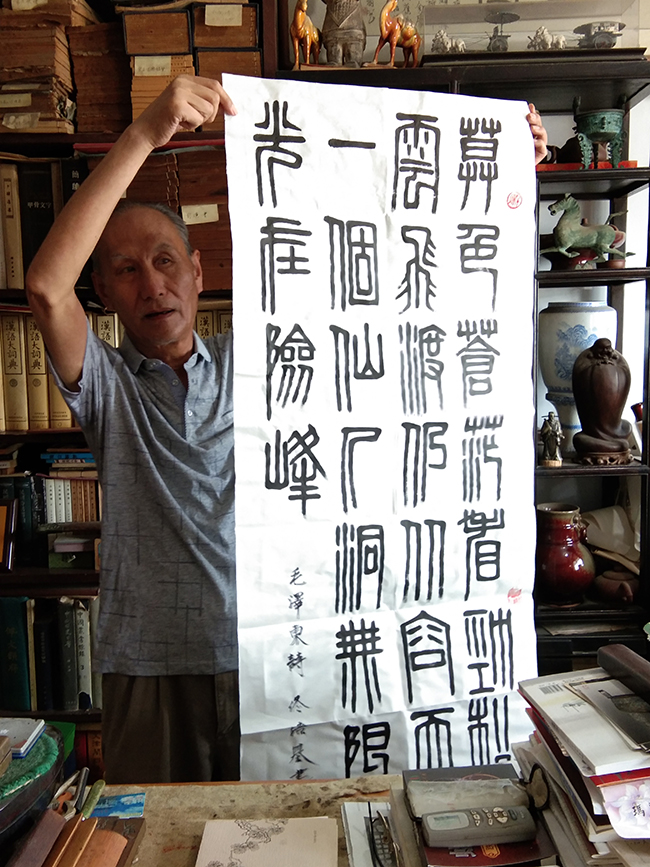

弘扬传统文化 唐诗专家也是书法大家

除了唐诗研究,佟培基在书法上也成绩斐然。

小时候,佟培基和著名书法家桑凡住同一个院。当时20多岁的桑凡天天在大案子上写字、画画。八九岁的佟培基一放学,就跑到桑凡屋里,在那个大案子的角落里写作业,从那时候开始临写张迁碑和秦篆。之后,一直没丢下书法练习。后来,佟培基又结识了著名书法家李白凤,给他的书法和诗词格律做了很多指导。

就这样,在多位大家名家的指导下,勤学苦练的佟培基的书法作品,曾多次入选国际、全国书法展,书学论著《宋代书法概论》入选中国书协全国首届书学理论会,并收入《宋代文化史》专著,出版有《通用书法教程》。四十多年后,佟培基的书法学术著作《论书绝句》出版,他在《自序》里写道:“我写论书绝句是受上海施蛰存先生《金石百咏》、开封李白凤先生《古铜韵语》的影响。”

自己研习之余,他还把弘扬传统文化书法书论为己任,除了在河南大学讲授《中国书法艺术史》,还在中国书画函授大学讲授书法课,参加各种书法公益活动,将书法之美送到职高和特殊教育的孩子们中间。

“书法对于我来说,就是一种娱乐和放松的方式。练着练着,心情就变得爽朗起来。”直到现在,他基本上还坚持每天练习书法。

锲而不舍 一旦选定目标 得照着40年、50年一直往前走

在别人看来,佟培基的经历很是“传奇”,但是在他自己看来,一点儿也不“传奇”。他说:“我也是一天一天、一步一步走过来的,而且走得很艰难。”

“内因很重要,外因也不可或缺。”佟培基说,回顾自己这一辈子,小时候有母亲的教养,从小到大,有多位很有才华、造诣很深的好老师不断指导和鼓励,“正是有了他们的指导,我少走了很多弯路。”

结合自己的经历,佟培基也向青年学子提了些建议。“首先你要认准一个比较高的目标,一旦选定这个目标了,你得照着40年、50年的路往前走。”他说,考上大学以后,无论是古典文学、现当代文化还是历史学、哲学等,不管学的什么专业,不能只为了拿毕业证,要对专业要产生兴趣,要想怎么把这四年过好,这四年要把真本事学到手。 “一旦选定目标,你就要一直不停地往前走,走的过程中要一步一个脚印,一步一个成果。” 他说,千万不要想着毕业后三五年就一举成名。“不仅要有长目标还得有短打算,设立一个‘五年小目标’,这五年要成什么结果,再五年再有个什么成果,你要做出经得住历史考验的结果。”

“老师曾经给我的题词就是‘锲而不舍’。” 他说,要切切实实扎扎实实做有一定高度的、有科学价值的成果,这个过程不仅要走,还要认认真真地走,中间别放弃,不能遇到一点困难挫折就停止或者换方向。“这样持之以恒研究几十年,不需要别人捧,你自己就站到了顶峰了。”

附:佟培基简历

佟培基,1944年生,河南开封人。自学成才。曾任河南大学文学院教工第一党支部书记、古籍整理研究所所长、书画院院长。主要著作有《全唐诗重出误收考》《孟浩然诗集笺注》《辛弃疾选集》等。在建党九十周年大会上被表彰为“全国优秀党务工作者”。